Recherche

3 résultats

Les recherches les plus fréquentes :

- Accueil

- Imperméabilisation

Imperméabilisation

L’imperméabilisation des sols correspond au recouvrement d’un sol par un matériau imperméable (tel que l’enrobé ou le béton), qui réduit la capacité d’infiltration de l’eau.

Pourquoi imperméabilise-t-on ?

L’imperméabilisation des sols répond avant tout aux besoins liés aux activités humaines comme les besoins de développement urbain, industriel ou résidentiel. Voici quelques éléments imperméables, à titre d'exemple :

- Bâtiment agricole, industriel ou résidentiel

- Infrastructures routières

- Parking

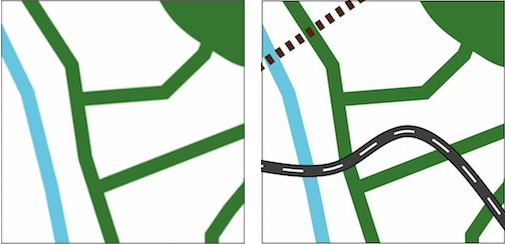

Évolution du paysage d’un sol perméable à imperméable :

L’imperméabilisation des sols (constructions d’infrastructures routières et immobilières, aménagements agricoles) augmente le ruissellement de l’eau, et diminue son infiltration dans le sol.

Elle entraine également la fragmentation des continuités écologiques et donc du fonctionnement de la biodiversité, des habitats naturels et des écosystèmes existants.

© CEREMA

Quels sont les enjeux de la lutte contre l’imperméabilisation ?

- La sécheresse : L’imperméabilisation réduit l’infiltration des eaux dans le sol permettant de recharger la nappe phréatique

- Les risques de pollution : L’imperméabilisation augmente le ruissellement de surface. L’eau de pluie au contact de cette surface imperméabilisée se charge en pollution. Les eaux pluviales envoyées au réseau d’assainissement unitaire (Eaux Usées et Eaux Pluviales) saturent ces derniers et sont à l’origine de rejet de pollution vers les milieux naturels.

- Les risques d’inondation : L’imperméabilisation peut aggraver le risque d’inondation notamment par ruissellement ou saturation des réseaux d’assainissement.

- L’augmentation de température et des ilots de chaleurs urbain : L’imperméabilisation restreint l’évaporation et les échanges avec le sol permettant le rafraichissement de l’air

- La continuité et la qualité de la trame verte et bleue : L’imperméabilisation appauvrit la qualité du sol et sa biodiversité, et fragmente les trames

- La destruction de puits de carbone naturels : L’imperméabilisation induit une transformation profonde des sols qui peut entrainer une diminution considérable des stocks de carbone présents naturellement dans la végétation et les sols.

Inondation partielle rue du Faubourg, Lille

© SFE, Fragmentation par l'imperméabilisation de la trame verte et bleue

Quels sont les moyens de lutte contre l’imperméabilisation ?

La meilleure solution pour lutter contre l’imperméabilisation est avant tout de préserver la pleine terre.

La volonté de la MEL d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle pour tout projet permettant une gestion de la pluie au plus près de là où elle tombe !

Planification et gestion du territoire :

Les collectivités territoriales doivent intégrer la notion d'imperméabilisation lors de la planification et la gestion du développement urbain.

Au sein de la Métropole Européenne de Lille, des projets tels que Gardiennes de l’eau, Nature en ville, plan boisement TVB analysent le territoire en amont afin de préserver la ressource en eau, la nature et prévenir les risques.

De plus, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) métropolitain intègre cet enjeu à travers la politique de gestion des eaux pluviales favorisant l’infiltration des eaux pluviales pour les nouveaux projets d’aménagement.

Les outils d’analyse du territoire :

Les analyses sur le pourcentage de surfaces perméables et imperméables grâce au SIG, croisés aux indicateurs INSEE, font partie des exemples.

Les solutions d’aménagements :

La réflexion lors des projets d’aménagements (localisation, matériaux choisis) et la gestion des eaux pluviales peuvent contribuer à atténuer les effets négatifs de l'imperméabilisation.

Il existe des aménagements permettant de concilier aménagement urbain et infiltration des eaux pluviales.

26 communes sur la MEL et 40 à l’échelle du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) s’engagent à protéger la ressource en eau souterraine.

En savoir plus sur les Gardiennes de l’eau

La mise en place de zones tampons vertes ou de parkings alvéolés perméables, ainsi que le choix de matériaux poreux (gravillons, écorces, dalles alvéolés) permettent l’infiltration de l’eau et réduisent les effets engendrés par l’imperméabilisation.

L’indicateur imperméabilisation

L’indicateur imperméabilisation est construit comme tel :

- Surfaces imperméables : Surfaces revêtues et stabilisées, imperméables bâties et non bâties

- Surfaces perméables : Les autres surfaces

L’OCS2D (Occupation du Sol en 2 Dimensions) :

- Est une cartographie fine qui permet une analyse temporelle et spatiale du territoire

- Est une donnée de référence basée sur un standard CNIG

- Elle sert de base d’évaluation pour certaines réglementations (PLU / SCOT / LCR)

En savoir plus sur l’OCS2D

Découvrir la cartographie de l'imperméabilisation sur le territoire de la MEL

Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'accéder aux outils cartographiques depuis un écran d'ordinateur. Cela vous permettra de bénéficier d'une meilleure navigation et de visualiser les données avec davantage de précision.

Explorer l'indicateur sur le territoire de votre choix :

Comparer deux territoires en même temps :

- Twitter (nouvelle fenêtre)

- Facebook (nouvelle fenêtre)

- Linkedin (nouvelle fenêtre)

- Youtube (nouvelle fenêtre)

- Instagram (nouvelle fenêtre)

MEL et VOUS

Installer cette application sur votre écran d’accueil pour y avoir facilement accès.

Appuyez sur puis “Ajouter à l’écran d’accueil”

Appuyez sur puis “Ajouter la page à” et “Écran d’accueil”

MEL et VOUS

lillemetropole.fr

Ajouter à l'écran d'accueil

MEL et VOUS

lillemetropole.fr