- 1- Données clés, calendrier, acteurs et budget

- 2- Le choix du tramway

- 3- Le tracé

- 4- Une nouvelle offre de mobilité

- 5- Le tramway Roubaix-Tourcoing dans le futur réseau de transport

- 6- Requalification de l'espace public et renouvellement urbain

- 7- Foncier et travaux

- 8- Les procédures administratives

- 9- S'informer et participer

- 10- Lexique

1- Données clés, calendrier, acteurs et budget

Le tracé du tramway du pôle métropolitain Roubaix-Tourcoing a été arrêté en juin et décembre 2022 à l’issue d’une phase de concertation préalable menée au premier semestre 2022. Une concertation continue avec les habitants et les communes a poursuivi la concertation préalable.

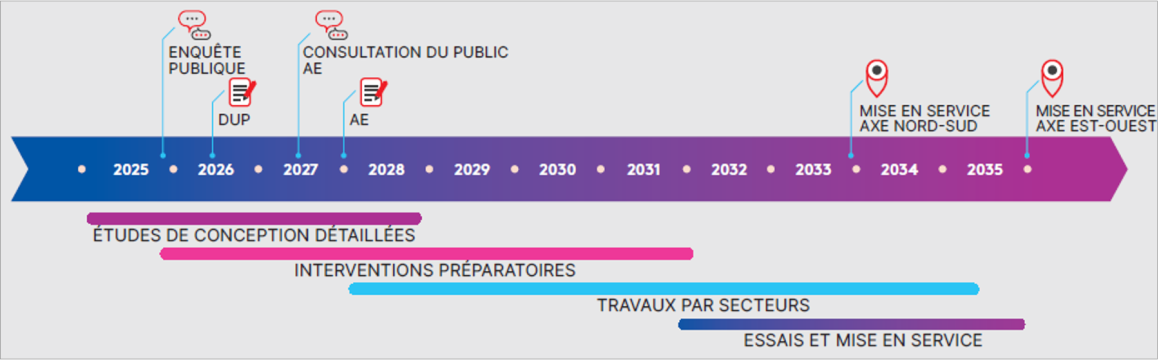

Le projet franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Il s'agit de l'enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) et relative à la première enquête parcellaire sur le projet. S'ensuivra l'Autorisation Environnementale (AE) et d'autres enquêtes parcellaires afin de permettre la réalisation du projet. En parallèle, les études de conception détaillées se poursuivent.

Sont envisagés les horizons de mises en service suivants :

• 2033 : Axe Nord – Sud (Neuville-en-Ferrain – Tourcoing – Roubaix – Hem)

• 2035 : Axe Est – Ouest (Roubaix – Wattrelos)

Les études en détail :

• 2024 - début 2025 : études préliminaires pour l’axe nord sud Neuville-en-Ferrain/Hem et étude de faisabilité pour la branche Roubaix/Wattrelos ;

• 2025 : enquête publique pour la DUP ;

• 2025 à 2026 : avant-projet ;

• 2026 à 2027 : projet

• 2028 : démarrage des travaux d’infrastructure

Dans le cadre de ce projet, un site de maintenance et de remisage sera construit à Tourcoing et Wattrelos, sur le site SNCF de Tourcoing Marchandises proche de la gare de Tourcoing et avantageusement situé sur le parcours de la ligne.

Il s’agit d’un projet d’infrastructure particulièrement conséquent : en tenant compte de l’ensemble des projets Extramobile (création de 2 lignes de bus à haut niveau de service et création de 2 lignes de tramway dont celle du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing), ce sont 75 kilomètres de nouvelles lignes de transport en commun qui seront déployées.

Chaque projet de nouvelle ligne de transport en commun prend nécessairement du temps. Tout d’abord, il y a un temps incompressible d’études pour déterminer le tracé le plus pertinent, d’études pour concevoir le projet, de chantier, et d’essais avant la mise en service. Il y a également des obligations réglementaires et des procédures incontournables : enquête publique, obtention de la déclaration d’utilité publique et de l’autorisation environnementale, constitution des dossiers de sécurité, etc. Enfin, il est nécessaire de prendre un temps nécessaire d’études diverses (circulation, stationnement, géotechnique, faune flore, etc.), de réflexions et de concertation avec les usagers pour garantir le bien fondé du projet.

La Métropole Européenne de Lille (MEL) est l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur le territoire et maitre d’ouvrage du projet Extramobile. À ce titre, elle pilote, conçoit et réalise le projet. Elle organise également la concertation.

Les Communes sont des partenaires du projet et s’investissent notamment dans les sujets liés à leurs compétences (espaces verts, mobilier urbain, pouvoir de police du maire, éclairage public…). Elles sont associées aux grandes orientations et décisions du projet.

L’Etat et le Département du Nord participent au financement du projet. Par ailleurs, l’Etat délivre les autorisations nécessaires à l’avancement du projet (déclaration d’utilité publique, autorisation environnementale).

Ilévia, le réseau de transports en commun de la MEL, est exploité par la société Keolis dans le cadre de la concession de service public en cours jusqu'à 2032. Elle est concertée sur les sujets concernant l’exploitation du réseau de transport.

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est une institution indépendante chargée de défendre le droit individuel à participer et à être informé sur des projets ayant des impacts sur l’environnement. Elle est obligatoirement saisie pour des projets d’envergure tels qu’Extramobile. Elle désigne un garant, qui est une personne neutre au projet et indépendante dont le rôle est de garantir la qualité des démarches de concertation mises en place par le porteur de projet. Il s’agit de Christophe Bacholle dans le cas du tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing. Le garant est présent pendant toute la concertation continue et jusqu’au démarrage de l’enquête publique DUP.

Pour l’enquête publique DUP, une commission d’enquête, tiers indépendant, est désignée. Chacun pourra prendre connaissance des caractéristiques détaillées du projet, poser des questions et formuler des remarques auprès de cette commission d’enquête.

La commission d’enquête conduit l’enquête publique et :

- veille au bon déroulement de l’enquête publique,

- recueille l’avis de tous,

- établit un rapport et formule ses conclusions motivées.

Pour mener à bien ce projet d’envergure, la Métropole fait appel à de nombreux prestataires. L’un des plus importants est l’équipe de maitrise d’œuvre en charge de la conception du projet. Dans le cas du tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing, il s’agit du groupement « Tramelis » composé d’EGIS Rail, EGIS Villes et Transports, LA/BA, SERUE Ingénierie, HEXA Ingénierie, et ILEX, ainsi que du groupement SETEC Bâtiment et Groupe 6 pour la maîtrise d’œuvre du site de maintenance et de remisage (SMR).

2- Le choix du tramway

Le tramway est un projet structurant engagé par la Métropole Européenne de Lille qui vise à améliorer la mobilité dans la ville, dans le territoire Nord-Est de la métropole et plus globalement dans la MEL. Il a pour objectif de renforcer la desserte du territoire en complétant l’offre de transport en commun avec un équipement pérenne, moderne, fiable et écologique.

Il est l’occasion de requalifier les axes empruntés, d’offrir un meilleur partage de l’espace public entre les différents modes de déplacement, de développer la présence du végétal et de réduire la dépendance à la voiture en proposant une alternative accessible et performante.

Le tramway est un mode de transport fiable et performant qui présente de nombreux avantages pour les usagers :

- Sa circulation majoritairement en site propre (sur une plateforme dédiée, séparée des autres modes de déplacement) et la priorité aux carrefours permettent de limiter les aléas liés aux conflits d’usages. Le tramway circule ainsi à une vitesse commerciale d’environ 20 km/h (en tenant compte des temps d’arrêt et des temps de circulation) ;

- Sa fréquence élevée : elle sera de 1 tramway toutes les 6 à 7 minutes en heures de pointe ;

- Son insertion dans l’espace public : le futur tramway est l’occasion de requalifier plus de 20 kilomètres « de façade à façade ». En effet, les nouveaux aménagements ne se cantonneront pas qu’à la plateforme de tramway mais permettront de repenser l’ensemble de la largeur de l’espace public. Il permet une recomposition urbaine, paysagère et environnementale importante pour le territoire.

Le tramway circulera exclusivement à l’électricité grâce aux lignes aériennes de contact. Cela en fait un mode de déplacement sans rejet de particule et à très faible émission carbone.

Le tramway transporte un nombre important de passagers dans des conditions confortables pour les voyageurs : 60 000 voyages par jour sont attendus sur l’ensemble du futur tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing. Un bus classique peut transporter entre 60 et 120 personnes en fonction de s’il est articulé ou non, tandis qu’un tramway peut transporter entre 200 et 300 passagers en fonction de sa longueur (32 ou 45 mètres).

3- Le tracé

Une concertation préalable s’est tenue du 21 février au 5 avril 2022, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), afin d’associer les citoyens, les usagers et les acteurs du territoire à la construction des projets des 4 lignes structurantes de transport dont le tramway du pôle métropolitain Roubaix- Tourcoing (TRT). À l’issue de cette concertation, les tracés du projet ont été actés par délibération du conseil métropolitain en 2022.

Les tracés retenus s’appuient notamment sur une analyse des besoins de mobilité du territoire, alimentée par les enquêtes de déplacements, l’étude des flux entrants et sortants des différentes communes et les dynamiques de déplacements existantes… Ils répondent ainsi de manière ciblée aux besoins identifiés sur le secteur.

Ainsi sur le territoire nord-est et le parcours des lignes de tramway, on dénombre 1 640 000 déplacements quotidiens dont 71% internes. Plus précisément, les 5 communes traversées par le tramway TRT génèrent des flux tous modes importants comportant notamment des flux intra-communaux et des échanges intercommunaux dans ce versant Nord Est. Les flux intra-communaux s’élèvent ainsi par exemple à 215 000 à Roubaix, environ 37 000 déplacements à Wattrelos ou 206 000 à Tourcoing. Au total, les déplacements internes aux 5 communes traversées (Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, Wattrelos, Roubaix, Hem) s’élèvent à plus de 685 000 déplacements quotidiens. (Source : enquête-ménages MEL 2016). Le projet de tramway, par toutes ses composantes de mobilité, est ainsi susceptible de participer à une part importante de ces flux.

Après une phase de concertation préalable avec les habitants et les communes, le tracé du tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing a été validé par délibérations du Conseil métropolitain en juin et décembre 2022. Depuis, la MEL a ouvert une phase de concertation continue et mène en parallèle des études détaillées qui lui permettent d'affiner le projet. Sur l’ensemble de l'itinéraire, les rues qui seront empruntées par le tramway sont désormais fixées. Dans le cadre du dialogue engagé avec les communes et les habitants, la localisation précise des stations peut encore évoluer en vue d’améliorer encore la desserte du territoire et d’affiner l’insertion dans la rue.

La création de la ligne de tramway du pôle métropolitain Roubaix-Tourcoing ne consiste pas seulement à installer un mode de transport vert mais à développer un mode transport performant et attractif sur la partie dense de notre territoire capable d’offrir une alternative crédible à l’usage de l’automobile.

La densité au-delà de Blanchisserie justifie le prolongement de cette ligne structurante qui assurera avec une fréquence élevée, sans correspondance, la desserte de pas moins de 6400 hémois (soit 1/3 de la population de Hem), un milliers d’emplois et un millier de scolaires.

Toute solution de transport en commun sans un haut niveau de performance et donc sans redistribution de l’espace public au profit de cette performance (rapidité et régularité quelles que soit les conditions de trafic) ne pourra être en mesure d’offrir une alternative attractive aux usagers de l’automobile. Par ailleurs, cette navette serait moins fréquente que le tramway sauf à multiplier les bus utilisés pour une ligne de seulement 1.5km, qui imposerait aux usagers une correspondance supplémentaire. C’est pourquoi, la mise en place d'une navette s’avère peu adaptée à la satisfaction des objectifs de mobilité du territoire.

- Les études de déplacements indiquent :

que la majorité des déplacements des Hémois sont des déplacements au sein de la commune de Hem,

- que la première destination hors de la commune est Roubaix avec un flux quotidien supérieur à 16 000 déplacements.

On sait également que 52% des déplacements en voiture font moins de 3km par jour.

En allant à Roubaix, le tramway dessert 2/3 des habitants de Hem dans un milieu urbain dense alors que vers Villeneuve d’Ascq, le tramway aurait desservi très peu de monde car le territoire entre Hem et Villeneuve d’Ascq est en grande partie en zone naturelle et agricole. Face à la faible densité entre Hem et Villeneuve d’Ascq et au regard des chiffres des déplacements des hémois, le choix s’est donc imposé.

Le tramway tel qu’il est envisagé aujourd’hui rendra accessible sans voiture de nombreux équipements publics situés à moins de 5mn à pied des stations (écoles, équipements de santé, équipements sportifs, activités économiques etc). Il desservira aussi les commerces de la Blanchisserie ou du centre-ville. Les plus jeunes (- 18 ans) pourront utiliser gratuitement le tramway pour leurs déplacements vers les écoles, collèges ou lycées, les salles de sports, culturelles ou de loisirs.

4- Une nouvelle offre de mobilité

La métropole comptera 115 000 habitants supplémentaires et plus de 80 000 nouveaux emplois à l’horizon 2035. Ces croissances se localiseront pour une grande partie sur l’espace central de la métropole. Ces croissances devraient générer quelques 600 000 déplacements quotidiens supplémentaires dont l’origine et/ou la destination sont en liaison avec les principaux pôles de la métropole.

L’objectif est que cette croissance des déplacements soit largement prise en charge par le réseau de transports collectifs et les modes actifs plutôt que par une augmentation du trafic automobile. Cette ambition implique une part de l’usage des transports collectifs à 20% et du vélo de 8% à horizon 2035 contre respectivement 11% et 1% constatés lors de la dernière enquête ménage de 2016. Pour développer ces usages, il est donc nécessaire d’offrir les conditions infrastructurelles et servicielles en réponse à ces objectifs ainsi que d’accompagner les changements de comportements de mobilité.

Le projet de tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing répond aux besoins de déplacements actuels et futurs du territoire.

En effet, ce projet s'adresse à un territoire générant plus d'1,64 million de déplacements quotidiens, dont 71 % de déplacements internes. Les déplacements internes et entre les cinq communes traversées par le tramway représentent un potentiel de plus de 685 000 déplacements qui vont donc bénéficier directement du projet (source : Enquête Ménage Déplacements de 2016).

Quelques exemples de temps de trajet :

- Eurotéléport - Beaulieu : 14 minutes

- Vélodrome de Roubaix - Gare de Tourcoing : 23 minutes

- Pont de Neuville - L'Union : 15 minutes

Se reporter à la page dédiée aux secteurs du projet pour visualiser les temps de trajet attendus : Extramobile : les secteurs du projet de tramway Roubaix-Tourcoing | Métropole européenne de Lille

5- Le tramway Roubaix-Tourcoing dans le futur réseau de transport

Le projet du tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing emprunte les itinéraires actuels d'un grand nombre de lignes de bus qui n'ont pas vocation à terme à venir doublonner le tramway sur son tracé. D'autre part, le tramway assurera un maximum de connexions avec le réseau de bus, qui fera l'objet d'une restructuration à l'horizon de la mise en service des lignes de tramway pour favoriser la desserte fine du territoire en complément de la ligne de tramway et augmenter globalement l'efficacité du réseau de transport en commun.

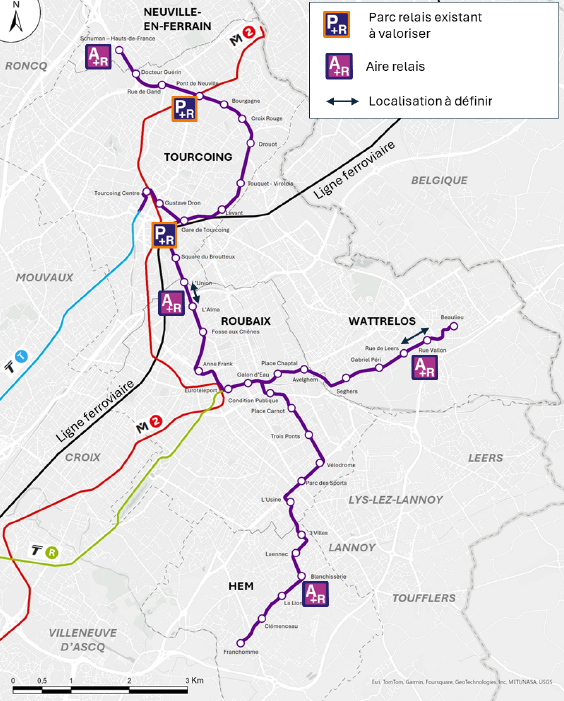

L’aménagement d’aires-relais (A+R) - un parking-relais A+R est un parking sans contrôle d’accès - est prévu en complément du projet d’infrastructure de tramway, en s’appuyant également sur les P+R existants, et permettra de proposer des espaces de stationnement en périphérie des centres-villes, pour mieux accéder aux centres-villes et aux principaux équipements en utilisant la nouvelle infrastructure tramway.

Le projet de tramway intègre la réalisation des quatre nouvelles « aires relais » (A+R) suivantes et localisées sur les secteurs de la figure ci-après :

- A+R Schuman-Hauts de France (capacité ciblée : 60 places environ) ;

- A+R Alma / Union (capacité ciblée : 40 places environ) ;

- A+R Blanchisserie (capacité ciblée : 30 places environ) ;

- A+R Rue de Leers / Rue Vallon (capacité ciblée : 50 places environ).

Les capacités cibles indiquées constituent une première estimation au stade actuel des études et sont susceptibles d’évoluer dans les phases ultérieures.

La valorisation des parcs relais (P+R) existants desservis par la ligne de tramway (Pont de Neuville – 40 places et Gare de Tourcoing - 222 places) est par ailleurs également prévue dans le cadre du projet.

Ce sont ainsi quelques 450 places de stationnement destinées au rabattement automobile qui seront disponibles à différents endroits stratégiques du parcours.

6- Requalification de l'espace public et renouvellement urbain

L’arrivée du tramway invite à repenser le partage de l’espace public et nous permet d’adopter de nouvelles pratiques de mobilité sur le territoire en étant moins dépendant de la voiture. Pour autant, la question du stationnement doit être étudiée finement au travers de différents prismes : la nature des usages (riverains, usagers des services et des commerces, employés, corps médical), leur durée et leur évolution au fil de la journée notamment.

Plusieurs axes ne présentent pas une largeur suffisante pour permettre d’y insérer l’ensemble des usages dans des conditions satisfaisantes de performance, de confort et de sécurité. La place du stationnement, comme tous les usages, sera donc systématiquement interrogée. Les réponses varieront en fonction du contexte.

Les études en cours permettent d’analyser l’utilisation du stationnement afin de mieux identifier les besoins actuels et futurs, en tenant compte de l’amélioration de la desserte en transports en commun. Le travail porte ensuite sur la bonne façon de satisfaire ces besoins en analysant différentes solutions (souvent conjuguées ensemble) :

- D’une part l’offre de stationnement est regardée à l’échelle de chaque quartier et malgré une réduction sur l’axe, il est possible qu’elle soit suffisante pour accueillir les véhicules des riverains.

- D’autre part, la création de zones payantes (avec tarifs résidentiels) ou de zones règlementées permet une plus grande rotation des véhicules, donc une plus grande disponibilité des places de stationnement.

- Enfin, certains axes verront le nombre de places de stationnement réduit mais compensé partiellement si les études démontrent ce besoin, par l’optimisation des stationnements existants publics ou privés non utilisés ou la création de poches de stationnements à l’échelle du quartier.

L’arrivée du tramway invite à repenser le partage de l’espace public et nous permet d’adopter de nouvelles pratiques de mobilité sur le territoire en étant moins dépendant de la voiture.

Pour autant, la question de la circulation est étudiée finement au travers de différents prismes : évaluation actuelle et projetée des flux, distinction entre les flux voiture « véhicule léger » et les poids lourds, capacité des axes de circulation et des carrefours, etc.

Les études se poursuivent et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

À noter que les axes dont la capacité routière sera réduite fonctionneront toujours pour les riverains, les secours, les livraisons et la collecte des ordures ménagères, même en aire piétonne.

La rue Jules Guesde sera toujours accessible en voiture. Selon les études en cours la circulation des véhicules ne sera possible que dans un sens, sur une voie partagée avec le tramway. Sur l’autre voie, le tramway circulera en site propre (c'est à dire sur une voie dédiée) afin de limiter les aléas sur le parcours du tramway. Cette mesure vise également à décourager une partie du trafic de transit qui emprunte cet axe.

Le plan de circulation envisagé avec l’arrivée du tramway ne prévoit pas d’évolution sur la partie nord de la rue Jules Guesde qui restera en double sens entre la rue des 3 Fermes et Lannoy.

Non. Les ateliers qui se sont tenus à Franchomme ont confirmé le choix d’un scénario maintenant du stationnement longitudinal d’un côté de la voie. Le stationnement sera réduit et réorganisé. L’ensemble des places de stationnement ne pourra pas être restitué. Les études actuellement en cours permettront de recenser l’offre existante et le besoin en places de stationnement, notamment le stationnement riverain. Par ailleurs, la mise en service du tramway contribuera à réduire la nécessité de maintenir l’intégralité des places initialement disponibles

Les tramways modernes sont conçus pour être plus silencieux que les générations précédentes et bien plus que les bus. Par ailleurs, un seul tramway remplace plusieurs dizaines de voitures. Lorsque la voie ferrée est proche des habitations, celle-ci est construite sur une dalle flottante totalement isolée du sol (par un tapis résilient horizontal et des remontées latérales), bloquant ainsi la transmission des vibrations.

Un meilleur accès aux transports en commun grâce à leur proximité est un atout pour les habitants et les futurs acheteurs. Par ailleurs, les rues empruntées par le tramway seront entièrement requalifiées dans une logique de végétalisation, d’apaisement et de qualité de cadre de vie.

Plusieurs villes (par exemple Strasbourg) ont mis en place des observatoires des prix de l’immobilier et ont essayé de mesurer l’impact de l’arrivée d’un tramway sur ceux-ci. Ces observatoires arrivent difficilement à appliquer une méthode scientifique d’analyse, car les prix de l’immobilier dépendent de nombreux autres facteurs (situation générale du marché de l’immobilier, disponibilité du foncier, typologies des logements…). S’il n’est pas démontré que l’arrivée d’un transport collectif à haut niveau de service provoque une augmentation des prix de l’immobilier, en revanche, les observatoires ne font état d’aucune dévalorisation de l’immobilier à proximité de ces projets.

Partout où cela est possible, la végétation existante sera conservée et renforcée. Plus la largeur de voirie disponible sera importante, plus la végétation pourra être développée. Cette végétation urbaine est un atout environnemental majeur dans la lutte contre les îlots de chaleur et dans la préservation de la ressource en eau. Sur le passage du tramway, dans les espaces les plus contraints, certains arbres pourraient néanmoins être abattus, en particulier ceux dont l’état sanitaire présenterait un risque et pourrait générer un appauvrissement de la biodiversité. Ces abattages seront alors compensés par de nouvelles plantations d’essences indigènes.

7- Foncier et travaux

Le projet de tramway arrive pour la grande majorité de son parcours à s’insérer sans acquisition foncière. Sur certains tronçons particulièrement contraints, l’acquisition de certains terrains bâtis ou non bâtis sera néanmoins nécessaire pour repousser les limites de l’espace public et insérer le tramway. Les propriétaires seront contactés en temps et en heure dans le cadre d’une démarche d’acquisition à l’amiable.

Plusieurs enquêtes parcellaires permettront d’identifier toutes les parcelles nécessaires à la réalisation du projet, leurs propriétaires et leurs ayants-droits. À l’issue de l’enquête parcellaire et après l’obtention de la Déclaration d’Utilité Publique, après avis du commissaire enquêteur, le Préfet prendra un arrêté de cessibilité qui permettra d’engager le transfert de propriété des parcelles nécessaires à la réalisation du projet à la Métropole. Ce transfert de propriété peut être réalisé par accord amiable, ou à défaut par une ordonnance d’expropriation délivrée par le juge. Dans tous les cas, c’est bien la démarche amiable qui est privilégiée.

Tout comme aujourd’hui, une livraison, intervention de travaux ou un déménagement encombrant l’espace public ou entravant la circulation doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la mairie. Lors de la demande d’autorisation, une concertation sera menée avec les services concernés afin de convenir de la solution permettant l’opération tout en garantissant la sécurité de l’espace public et des transports collectifs.

Les opérations de travaux commenceront par les déviations des réseaux souterrains car ils ne peuvent pas se situer sous la plateforme de tramway (c’est aussi l’occasion pour les concessionnaires de rénover leurs réseaux), et par l’ensemble des travaux préparatoires nécessaires afin de libérer les emprises (enlever les éléments qui gêneront le déroulement des travaux, mâts d’éclairage par exemple). S’ensuivent le terrassement pour la réalisation de la plateforme de tramway, des voiries et des espaces publics. Enfin, les travaux de construction de la voirie classique (voitures, cycles, piétons…), de la voie ferrée, de l’alimentation électrique, des stations ainsi que les aménagements d’espaces publics et les plantations achèveront l’opération.

Les travaux d’infrastructures de la ligne de tramway pourraient débuter en 2028 à condition d’avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires (notamment déclaration d’utilité publique et autorisation environnementale).

Sont envisagés les horizons de mises en service suivants :

2033 : Axe Nord – Sud (Neuville-en-Ferrain – Tourcoing – Roubaix – Hem)

2035 : Axe Est – Ouest (Roubaix – Wattrelos)

Cependant la ligne faisant plus de 20 km, les travaux seront phasés et sectorisés : toute la ligne ne sera pas en travaux en même temps. Il est aujourd’hui trop tôt pour indiquer quand ceux-ci interviendraient dans tel ou tel secteur. Durant les travaux, des solutions temporaires (telles que l'adaptation des voies existantes, la mise en place d'itinéraires alternatifs, la création de déviations et de zones de stationnement spécifiques) sont évidemment mises en place afin de garantir aux riverains et aux commerçants un maintien de l’accessibilité.

8- Les procédures administratives

Une enquête publique est une procédure codifiée, préalable aux grandes décisions ou réalisations d’opérations d’aménagement du territoire, qu’elles soient d’origine publique ou privée, ayant pour objet d'assurer l'information et la participation du public. Les enquêtes publiques peuvent intervenir au titre de différentes réglementations (code de l’environnement, de l’expropriation, etc.).

Concrètement, l’enquête est ouverte et organisée par la Préfecture du Nord. Le Préfet saisit le Président du Tribunal Administratif de Lille, qui désigne dans un délai de quinze jours les membres d’une commission d’enquête indépendante, parmi lesquels il choisit un Président. Cette commission a pour fonction de récolter toutes les remarques, observations, contestations et propositions émanant du public. Pour son démarrage, le Préfet prend un arrêté d'ouverture d'enquête publique définissant les modalités de celle-ci. Un dossier et des registres d'enquête publique sont mis à disposition du public dans les lieux d'enquête, ainsi que sur une plateforme numérique pour une participation en ligne ou par message électronique. L’enquête publique dure a minima 4 semaines.

À l'issue de l'enquête publique, la commission d’enquête rédige un rapport d'enquête et rend un avis. Celui-ci peut être favorable ou défavorable. Si l'avis est assorti de réserves, le maitre d'ouvrage doit les lever pour que l'avis soit considéré comme favorable. La commission d’enquête peut également assortir son avis de recommandations.

Elle permet de déclarer l’intérêt général du projet d’infrastructure, et ainsi d’autoriser l’acquisition des fonciers nécessaires à sa réalisation par voie d’expropriation si la voie amiable est insuffisante. Elle doit faire l'objet d'une enquête publique.

Après remise du rapport de la commission d’enquête, le maitre d'ouvrage prononce la déclaration de projet par voie de délibération, dans laquelle il lève les éventuelles réserves du commissaire enquêteur et réitère la demande de déclaration d'utilité publique. La DUP est ensuite prononcée par le Préfet.

L’autorisation environnementale est la décision du Préfet autorisant les travaux au regard des enjeux environnementaux. Pour l’obtenir, la Métropole doit réaliser une évaluation environnementale. Cette évaluation envisage des mesures d’adaptation du projet au regard des enjeux environnementaux. Elle rend compte des effets potentiels ou avérés du projet sur l’environnement, et analyse les choix retenus. Elle se fait dans le respect de la séquence graduée « Eviter-Réduire-Compenser » les atteintes à l’environnement.

9- S'informer et participer

Pour vous informer sur le projet :

- La page dédiée au projet de tramway du pôle métropolitain de Roubaix – Tourcoing : Extramobile : le tramway du pôle métropolitain Roubaix-Tourcoing | Métropole européenne de Lille

- La page présentant les grands secteurs du projet et les aménagements envisagés : Extramobile : les secteurs du projet de tramway Roubaix-Tourcoing | Métropole européenne de Lille

Pour donner votre avis sur le projet :

- Pendant l’enquête publique du 19 novembre 2025 au 14 janvier 2026, il vous sera possible de contribuer via le registre numérique en ligne, de manière physique dans les points dédiés et lors des réunions publiques : Registre Numérique Enquête publique DUP (Déclaration Utilité Publique) et parcellaire relative au projet de ligne de tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing

Vous pouvez prendre attache avec la Métropole à l’adresse suivante : sdit@lillemetropole.fr / participationcitoyenne@lillemetropole.fr.

La concertation préalable sur le futur tramway s’est tenue du 21 février au 5 avril 2022. Le bilan de cette concertation a été approuvé par la Métropole Européenne de Lille via une délibération lors du conseil du 24 juin 2022 qui a également confirmé la poursuite des projets, en tenant compte des orientations et engagements présentés dans le bilan.

Depuis, les échanges et l’information du public continuent maintenant dans le cadre de la concertation continue mise en place. La concertation s’est faite via différents canaux : les réunions d’information, les ateliers participatifs, l’affichage public, le magazine de la MEL distribué dans les boîtes aux lettres, le site de la MEL, le site de la participation citoyenne, etc., afin d’informer et de concerter les usagers.

A la fin de l’année 2025, la concertation continue se clôturera pour entrer dans une nouvelle phase : le lancement de l’enquête publique sera une nouvelle occasion pour les usagers de s’exprimer sur le projet. A ce titre, un dossier sera mis à disposition et les usagers pourront donner leur avis et observations.

Par ailleurs, le site de la participation citoyenne dédié au projet est toujours disponible. Il regroupe l’ensemble des documents et de l’historique du projet, offre la possibilité de déposer un avis ou une question et recense les évènements à venir : https://participation.lillemetropole.fr/processes/tramwayroubaixtourcoing

Les usagers ont toujours leur mot à dire sur le projet de tramway. C’est pour cela que la Métropole, accompagnée des Villes, a mené des actions de concertation qui vont au-delà des obligations réglementaires via des ateliers participatifs, des réunions publiques dédiés à certains lieux singuliers, des visites de terrain. Les retours des usagers issus des moments d’information et de concertation sont conservés et analysés par les équipes en charge du projet, avant que celles-ci apportent une réponse aux habitants. C’est ainsi que les ateliers participatifs de l’hiver 2024-2025 ont donné lieu à des réunions publiques de restitution au printemps 2025.

Un projet tel que la création d’une nouvelle ligne de tramway comporte beaucoup d’enjeux à concilier (performance du système de transport en commun, biodiversité, circulation automobile, modes doux, végétalisation, limitation de l’impact riverain, etc.) et implique de nombreuses parties prenantes dont les points de vue sont parfois contradictoires. La Métropole s’attache à la fois à être à l’écoute de ces points de vue et à leur apporter une réponse positive ou négative, mais se base également sur les nombreuses études qu’elle mène pour faire les choix les plus pertinents possibles sur le projet.

10- Lexique

Aire relais (A+R). Parking aménagé à proximité d’un arrêt de transport en commun destiné à inciter les automobilistes à garer leur véhicule pour emprunter ensuite un moyen de transport en commun ; c’est ce qu’on appelle le rabattement automobile vers les transports en commun. A l’inverse des parcs relais (P+R), les A+R sont sans contrôle d’accès.

AVP. La phase AVP, c’est-à-dire « études d’Avant-Projet », sont la phase intermédiaire des études de conception réalisées par le maitre d’œuvre, entre la phase EP et la phase PRO. Elles reprennent le scénario retenu sur chaque secteur à la fin de la phase EP pour détailler le dessin du projet.

Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Elle permet de déclarer l’intérêt général du projet d’infrastructure, et ainsi d’autoriser l’acquisition des fonciers nécessaires à sa réalisation par voie d’expropriation si la voie amiable est insuffisante. Elle doit faire l'objet d'une enquête publique. C’est le préfet qui prononce l’obtention ou non de cette DUP.

EP. La phase EP, c'est à dire les "études préliminaires", sont la première phase des études de conception réalisées par le maitre d’œuvre. Elles établissent plusieurs scénarios d’insertion du tramway sur chaque tronçon du projet. Après évaluation, la phase EP s’achève sur le choix d’un scénario d’insertion pour chacun des secteurs sur la base duquel travailler le projet en phase AVP.

Extramobile. C’est le nom du projet chapeautant la création 4 nouvelles lignes de tramway et de bus à haut niveau de service dans la Métropole ; le futur tramway du pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing en fait partie. Plus performantes, plus économiques et plus écologiques, elles traverseront vingt-six communes d’ici à 2035. Ces nouvelles lignes structurantes du réseau de transport en commun permettront de renforcer le maillage du territoire en transport en commun pour créer de nouvelles dessertes et connexions, et ainsi constituer une nouvelle alternative crédible à la voiture individuelle.

Intermodalité. Combinaison de plusieurs modes de transport pour effectuer un trajet. Il peut s’agir de marcher pour ensuite prendre le tramway par exemple. Les pôles d’échanges multimodaux, ou PEM, sont des lieux privilégiés pour l’intermodalité car ils offrent et concentrent différents modes de déplacement en un seul endroit.

Lignes aériennes de contact ou LAC. Elles permettent de transporter le courant (750 Volt continu). Les LAC sont ancrées sur des poteaux (ou « mâts ») qui jalonnent la plateforme du futur tramway ou en façade d'immeuble. Elles transmettent le courant au tramway par le biais des pantographes, dispositifs métalliques situés au-dessus des rames.

Matériel roulant. Ensemble des véhicules utilisés sur la plateforme de tramway. Il s’agit des rames de tramway.

Maitre d’œuvre (MOE). Bureaux d'études techniques qui réalisent les études de conception et d’exécution, et pilotent les entreprises en charge du chantier. La maîtrise d’œuvre a la responsabilité technique de la réalisation des ouvrages. Elle rend compte de l’avancement du chantier et doit respecter les contraintes, les coûts et les délais.

Maitre d’ouvrage (MOA). Le Maître d’ouvrage est le donneur d’ordre au profit de qui l’ouvrage est réalisé. Il définit les objectifs du projet, il choisit le maître d’œuvre, il anime le comité de pilotage. Il définit le calendrier du projet. Il finance le projet et détermine le budget qui y est consacré. La Métropole est le maitre d’ouvrage d’Extramobile.

Parc relais (P+R). Parking capacitaire aménagé à proximité d’un arrêt de transport en commun destiné à inciter les automobilistes à garer leur véhicule pour emprunter ensuite un moyen de transport en commun ; c’est ce qu’on appelle le rabattement automobile vers les transports en commun. A l’inverse des aires relais (A+R), les P+R sont souvent en ouvrage avec contrôle d’accès.

Plateforme de tramway. Voie sur laquelle circule le tramway. C’est l’équivalent de la chaussée pour les véhicules automobiles.

Pôle d’échanges multimodal. Espace qui concentre, en un seul et même lieu, plusieurs modes de déplacement : transports en commun, voiture, vélo, marche à pied, train, etc. L’objectif est de pouvoir passer facilement d’un mode à l’autre. Ce sont des lieux privilégiés d’intermodalité.

PRO. La phase du PRO, c'est à dire les "études de Projet", sont des études de conception très détaillées réalisées par le maitre d’œuvre. Elles permettent in fine la rédaction des marchés de travaux. Ces études font suite à la phase des études d’AVP (l'Avant-Projet).

Report modal. Report d’une partie des flux d’un mode de déplacement vers un autre déplacement. Utilisé de manière générique, il fait référence au fait de délaisser les véhicules thermiques individuels puis des modes actifs (marche, vélo, trottinette, etc.) ou partagés (transports en commun, autopartage, covoiturage, etc.). Extramobile a directement vocation à agir en faveur du report modal, de manière à atteindre l’objectif inscrit au Plan de Mobilité Métropolitain d’arriver à 20% de part modale des transports en commun à horizon 2035 contre 11% observés en 2016.

SDIT. La Métropole Européenne de Lille (MEL) s’est dotée d’un Schéma Directeur des Infrastructures de Transports (SDIT), établissant sa feuille de route en matière de grandes infrastructures de transports collectifs structurants à horizon 2035. Ce schéma, adopté lors du conseil métropolitain du 28 juin 2019, prévoit notamment la création de 4 liaisons en transports collectifs structurants, dont le futur tramway du Pôle Métropolitain de Roubaix Tourcoing.

Site banal (ou « banalisé »). Espace non réservé à la circulation exclusive du tramway, qui circule notamment avec les véhicules automobiles. Ce type d’aménagement est mis en place dans des secteurs très contraints, de faible largeur.

Site de maintenance et de remisage. Un site de maintenance et remisage (SMR) est une installation essentielle pour assurer l’entretien, la réparation, et le stationnement des rames de tramway. Un poste de commandement et de contrôle centralisé sera également intégré à l’un des sites de maintenance et de remisage du projet Extramobile.

Site propre. Espace réservé exclusivement à un mode de transport, à l’inverse du site banal. Le tramway est isolé des files de circulation automobile par un dispositif séparateur. La plateforme est infranchissable par les véhicules (sauf exception : riverains, véhicule de secours...), mais accessible aux piétons. On parle alors de TCSP, ou Transport en Commun en Site Propre.

Sous station. Installation électrique qui convertit l’électricité haute tension en basse tension et aussi en courant continue (750V) pour alimenter les tramways via les caténaires.

STRMTG. Le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) est un service à compétence nationale dépendant du ministère de la Transition écologique. Il est le pôle de compétence de l'administration française dans le domaine de la sécurité des transports de voyageurs par remontée mécanique et par transport guidé tel que le tramway. Il se doit d'assurer une surveillance du parc français, de participer au développement des techniques relatives au domaine et de créer des référentiels techniques. Il délivre des avis, attestations, agréments et autorisations de conformité et de sécurité des infrastructures comme le tramway.

Vitesse commerciale. Vitesse moyenne d'une ligne de bus, de BHNS ou de tramway prenant en compte entre autres l'arrêt aux stations. L’objectif de vitesse commerciale sur le tramway du pôle métropolitain de Roubaix Tourcoing est approximativement de 20 km/h en moyenne.